不動産の相続が発生した場合、名義変更の手続き、すなわち相続登記が必要となります。この手続きは、単に所有者を変更するだけでなく、不動産を円滑に管理・処分するため、そして相続人間でのトラブルを避けるためにも非常に重要です。しかし、相続登記の手続きは複雑で、必要な書類や期限、費用など、多くの疑問点がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、相続登記の期限や必要書類、費用、注意点などを、専門家が分かりやすく解説いたします。不動産の名義変更をスムーズに進めるための参考にしてください。

参考:2024年4月に義務化された【相続登記】とは?手続きしないと罰則やご家族に迷惑がかかります!

1.なぜ名義変更が必要なの?

不動産の名義変更(相続登記)とは、亡くなった方(被相続人)の不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。この手続きを行うことで、相続人はその不動産を法的に自分のものとして所有し、自由に管理・処分できるようになります。相続登記は、以下の点で重要です。

1)不動産の円滑な管理・処分

名義変更が完了することで、不動産を売却、贈与、担保提供など、自由に処分できるようになります。

2)相続人間でのトラブル防止

誰が不動産を相続するのかを明確にすることで、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。

3)税金に関する手続きをスムーズに行える

相続税の申告や固定資産税の納付など、各種手続きをスムーズに行うことができます。

以前は相続登記の義務化はされていませんでしたが、2024年4月1日より相続登記が義務化されました。

2.相続登記の期限

相続登記の期限は、相続開始を知った日から3年以内です。相続開始とは、一般的に被相続人が亡くなった時を指します。ただし、遺言書によって相続開始が指定されている場合は、その指定された時が相続開始となります。

3年という期限は、相続人が複数いる場合や、相続財産が複雑な場合など、状況によっては短い期間と言えるでしょう。余裕を持って手続きを進めるためには、早めに準備を開始することをお勧めします。

■3年を過ぎるとどうなる?

相続登記の期限である3年を過ぎてしまった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、過料はあくまで手続きを促すための制度であり、必ずしも科されるわけではありません。正当な理由なく相続登記を怠った場合に、家庭裁判所が判断して過料を科すかどうかを決定します。

とはいえ、期限内に相続登記を済ませておくに越したことはありません。放置しておくと、後々、売却や相続などの際に余計な手間や費用がかかってしまう可能性があります。

3.相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、状況によって異なりますが、一般的には以下のものが挙げられます。

①相続登記申請書

書き方は、相続人の人数や共有かどうかなど、ケースバイケースで異なります。

②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

これらの戸籍謄本は、被相続人の本籍地のある市区町村役場で取得できます(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)。

③相続人全員の戸籍謄本

各相続人の本籍地のある市区町村役場で取得できます。

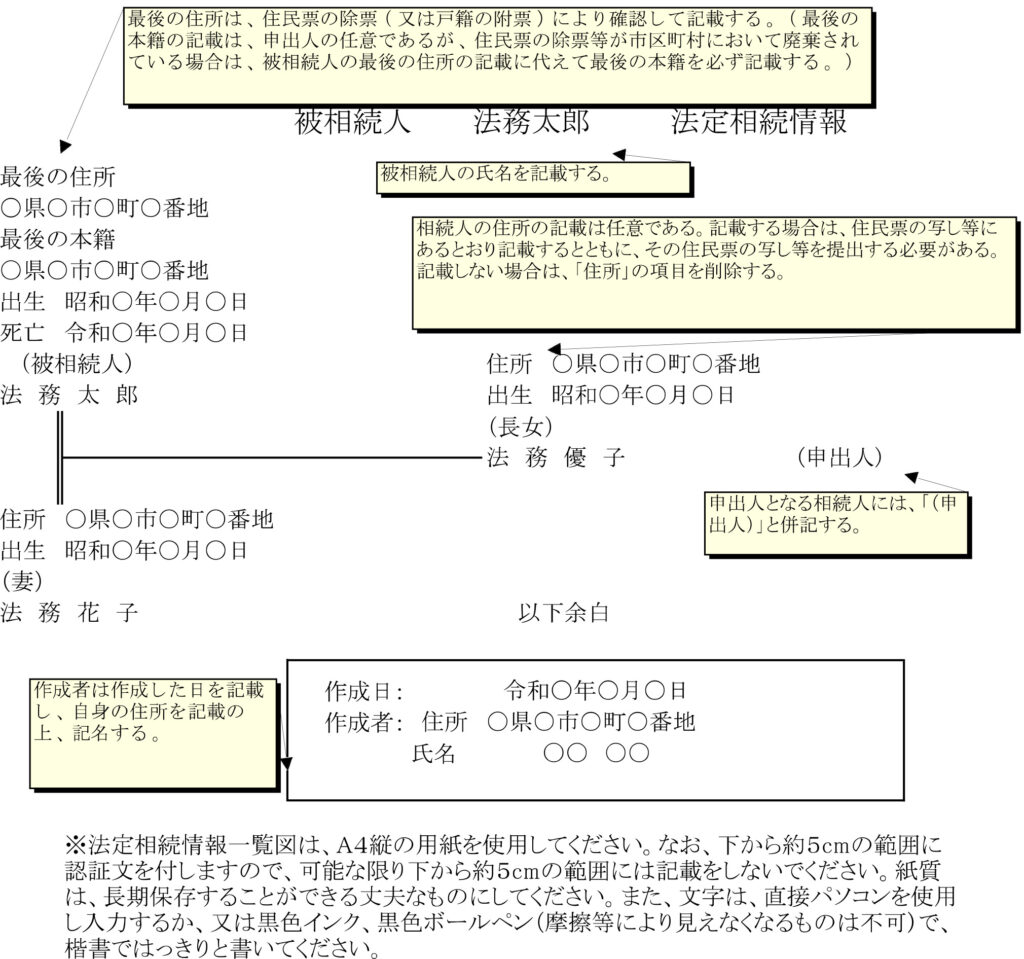

④相続関係説明図

被相続人と相続人全員の関係を分かりやすく示した図です。法務局のホームページからダウンロードできる書式を参考に作成できます。

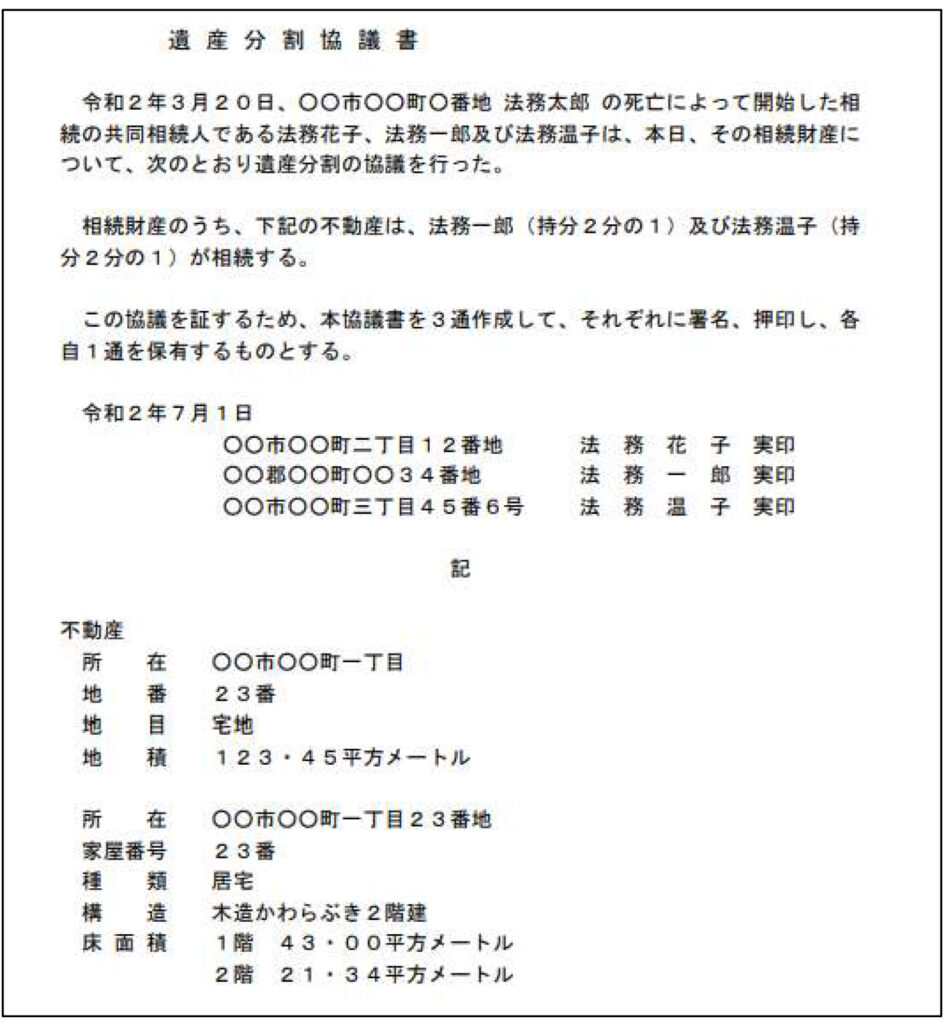

⑤遺産分割協議書

相続人が複数いる場合に、誰がどの財産を相続するかを話し合って決定した内容を記した書類です。相続人全員の署名と実印が必要となります。

参考:法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」

⑥不動産の登記事項証明書

不動産が所在する法務局で取得できます。

⑦固定資産税評価証明書

不動産が所在する市区町村役場で取得できます。

⑧相続人の印鑑証明書

各相続人の住民登録をしている市区町村役場で取得できます。

4.相続登記の費用

相続登記の費用は、主に以下の項目から構成されます。

1)登録免許税

不動産の評価額に応じて計算されます。

2)司法書士報酬

司法書士に手続きを依頼する場合に発生します。司法書士の報酬額は、手続きの内容や難易度によって異なります。

3)書類取得費用

戸籍謄本などの取得にかかる費用です。

4)郵送費などその他実費

書類の郵送や、実際にかかる費用が必要です。

費用の総額は、不動産の評価額や相続人の人数、手続きの難易度などによって大きく異なります。事前に司法書士に相談し、費用の見積もりを取っておくことをお勧めします。

5.相続登記の注意点

相続登記の手続きは、複雑で専門的な知識が必要となる場合も多いです。そのため、以下のような点に注意する必要があります。

1)専門家に相談する

司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。専門家は、必要な書類や手続きの流れを分かりやすく説明してくれるだけでなく、書類作成や手続きの代行も行ってくれます。

土地の測量も必要な場合には、まずは土地家屋調査士へ相談すれば、すべて丸ごと任せることも可能です。

2)早めに準備を開始する

相続登記には、様々な書類の準備が必要となります。戸籍謄本などは取得に時間がかかる場合もあるため、余裕を持って準備を開始しましょう。

3)相続人全員で協力する

相続登記は、相続人全員の協力が不可欠です。遺産分割協議など、しっかりと話し合いを行い、協力して手続きを進めましょう。

4)相続放棄や限定承認について理解しておく

被相続人に多額の借金がある場合など、相続放棄や限定承認という制度を選択できる場合があります。これらの制度を利用する場合は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続登記は、不動産を相続する上で非常に重要な手続きです。この記事を参考に、手続きをスムーズに進め、大切な財産を守りましょう。

参考:【相続登記の義務化】空き家のリスク・デメリットを把握して正しい管理が円満相続の秘訣です